鷺森神社・鷺森祭の御旅所

赤山禅院の道標の前に御旅所があった。

説明

御旅所

神輿と子供神輿があった。

神輿は一基。

神輿を乗せる台車は、どこだろうか?

ナリカン

子供神輿。

子供神輿は台車付き。

稲穂をくわえている。

五穀豊穣を願ったお祭り。

神輿庫

ここは子供神輿ようだろうか?

太鼓もあった。

神輿の担ぎ手は75人でも・・・

人がいたので、ちょっと話を聞いてみた。

「神輿を担ぐのは大変でしょう。」と声をかけた。

ここも人手が足らないようだ。

神輿一基を担ぐのに75人ぐらい必要とのこと。

担ぐ人が約30人少しと交代する人が同じくらいだろうか?

前に松尾祭の一つの神輿のある衣手神社へ行った時も

同じような話を聞いたことがある。

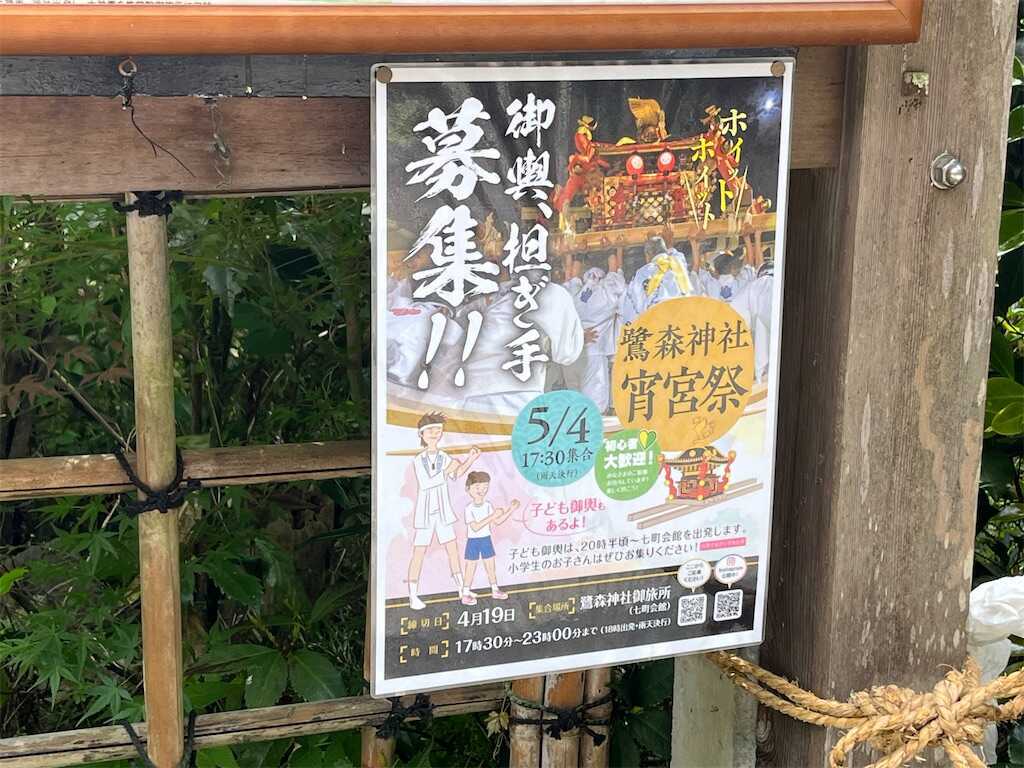

この時も、神輿の担ぎ手を募集していた。

人が足らないので、違う祭の氏子へヘルプにいったり、

来てもらったりしているようだ。

少子化がの影響があるのだろう。

祭の伝統は引き継いでほしいものだ。

鷺森神社に神輿の担ぎ手の募集のポスターがあった。

台車は修学院離宮の前にあった。

向こうに見えるテントの辺りが、修学院離宮の入り口。

御旅所へいったあと、修学院離宮の拝観券を入手することができた。

15時からで、一時間少しということで、出てきたころには、

御旅所から子供神輿が出る時間に少し遅れるぐらいで、子供神輿を見る事ができるかと思った。

修学院離宮を出たのは16時半を回っていた。

出た後だった。

遠くで「さんよれ」という子ど神輿の声が聞こえてきた。

今年はここまで、

次は、来年か再来年にでもゆっくり見にこよう。

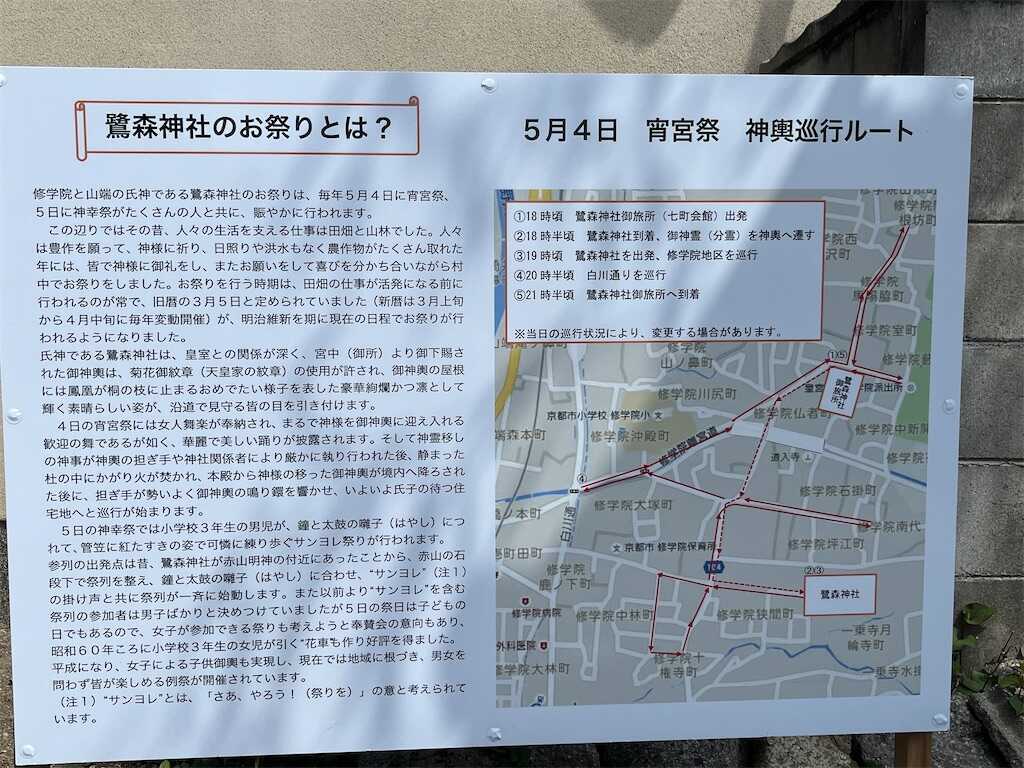

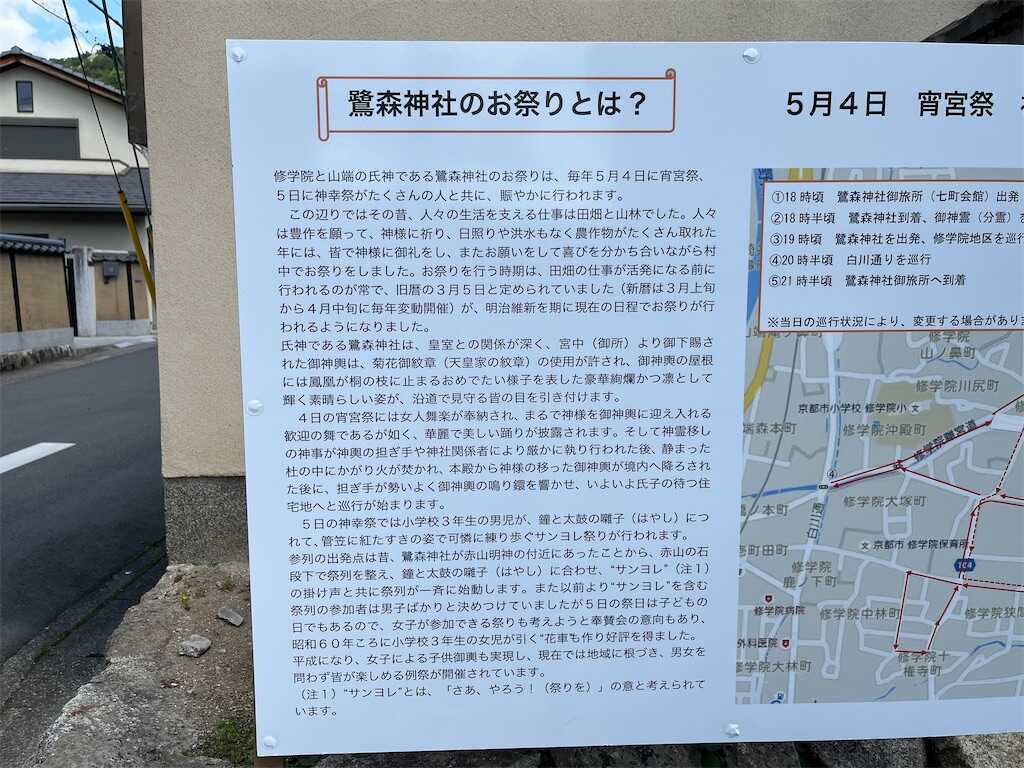

鷺森神社のお祭りとは?

修学院と山端の氏神である鷺森神社のお祭りは、毎年5月4日に宵宮祭、5日に神幸祭がたくさんの人と共に、賑やかに行われます。

この辺りではその昔、人々の生活を支える仕事は田畑と山林でした。人々は豊作を願って、神様に祈り、日照りや洪水もなく農作物がたくさん取れた年には、皆で神様に礼をし、またお願いをして喜びを分かち合いながら村中でお祭りをしました。お祭りを行う時期は、田畑の仕事が活発になる前に行われるのが常で、旧暦の3月5日と定められていました(新暦は3月上旬から4月中旬に毎年変動開催)が、明治維新を期に現在の日程でお祭りが行われるようになりました。

氏神である鷺森神社は、皇室との関係が深く、宮中(御所)より御下賜された御神輿は、菊花御紋章(天皇家の紋章)の使用が許され、神輿の屋根には鳳凰が桐の枝に止まるおめでたい様子を表した豪華絢爛かつ凛として輝く素晴らしい姿が、沿道で見守る皆の目を引き付けます。

4日の宵宮祭には女人舞楽が奉納され、まるで神様を神輿に迎え入れる歓迎の舞であるが如く、華麗で美しい踊りが披露されます。そして神霊移しの神事が神輿の担ぎ手や神社関係者により厳かに執り行われた後、静まった杜の中にかがり火が焚かれ、本殿から神様の移った神輿が境内へ降ろされた後に、担ぎ手が勢いよく神輿の鳴り鐶を響かせ、いよいよ氏子の待つ住宅地へと巡行が始まります。

5日の神幸祭では小学校3年生の男児が、鐘と太鼓の囃子(はやし)につれて、管笠に紅たすきの姿で可憐に練り歩ぐサンヨレ祭りが行われます。

参列の出発点は昔、鷺森神社が赤山明神の付近にあったことから、赤山の石段下で祭列を整え、鐘と太鼓の囃子(はやし)に合わせ、“サンヨレ”(注1)の掛け声と共に祭列が一斉に始動します。また以前より“サンヨレ”を含む祭列の参加者は男子ばかりと決めつけていましたが5日の祭日は子どもの日でもあるので、女子が参加できる祭りも考えようと奉賛会の意向もあり、昭和60年ころに小学校3年生の女児が引く“花車も作り好評を得ました。

平成になり、女子による子供も実現し、現在では地域に根づき、男女を

問わず皆がもるとはかさあ、やろう?。祭りを)」の意と考えられています。