室町通り

京都市営地下鉄が南北に通る烏丸通り。京都のメイン通りだ。

その烏丸通のすぐ西を南北の通るの室町通りである。

京都の通りのでは、

「・・・カラス(烏丸通り)・リョウガエ(両替町通り)・ムロ(室町通り)・・・」とあるように、烏丸通りと室町通りの間に両替町通がある。

両替町通は丸太町から三条の間に、残っているようだ。

室町通りは、北山通りから始まり、南に延びていく。

途中東本願寺と京都駅で中断する。

京都駅八条西口の正面から南下して久世橋通りまで続いている。

久世橋通りは九条通り・十条通りよりさらに南にある。

応仁の乱で室町幕府が衰退するまで、政治・文化の中心地として賑わった。応仁の乱の後京都は荒廃し上京と下京に分裂するが、これらを結ぶ唯一の道が室町通であった。

江戸時代になると呉服店が立ち並ぶ問屋街として発展。現在でも、創業数百年という老舗店が軒を連ねている。祇園祭では四条室町の交差点付近が山鉾町の中心であり、菊水鉾をはじめとする山鉾が並ぶ。 (ウィキペディア「室町通り」より)

時代の名称

室町幕府はどこにあったのだろうか?

京都には間違いないが、京都には御所もある。

日本史で出てくる時代の多くは、時代の政治の中心の都市・場所に名前がついている。

平安時代は平安京(今の京都市)、都市全体の名称。

鎌倉時代は鎌倉市の名称。

安土桃山時代は 安土市と伏見 。

江戸時代は 江戸(今の東京) 大都市の旧名。

では室町は?

室町は京都にある南北の通りの名称。

京都の通りの唄の南北の唄に「・・からす・りょうがえ・むろ・・・」にも出来る京都に昔からある通り。

各時代に名前が付いたのは、明治になってからのようだ。

室町幕府はどこにあった?

室町幕府だけが、通りの名前とあって、

京都の室町通りのどこにあるかと気になった。

時代の中心になったところは、何らかの史跡があったり、観光地になったりしている。

なぜか、室町時代の中心地は観光地になっていないし、

その痕跡もほとんどが残っていない。

なぜか?

室町時代は幕府の力が強くななかったから、よく戦は起きたから?

尊氏が天皇に逆らったからか?

天皇家を混乱させたから?

どうも、人気がないように思う。

足利尊氏は、長く時代祭ではでてこなかった。

尊氏が、後醍醐天皇側の新田義貞に負けて九州に敗走している間に、逆賊とされた。

自らが逆賊でないことを表明するために、後醍醐天皇と敵対する派持明院統の前天皇から勅をもらい自らの正当性を示そうとした。

これが、南北朝が生まれた大きな原因の一つでもある。

その後、天皇家での内訌続いた。

結局、尊氏も、南北朝の争いに悩まされ続けることになる。

南北朝の影響で自らの陣内でも内訌に悩まされた。

室町時代は、戦の多い時代だった。

最初は南北朝、最後は戦国時代。

京都人にとって前の大きな戦争というと室町時代にあった「応仁の乱」と言う笑い話ような話もある。

西陣は応仁の乱に由来する。

しかし、その間にも

花道、茶道、香道、能など今の日本の文化の根になるような文化が花開い時代でもあった。

禅の教えも広まったのは室町時代。

金閣寺も銀閣寺も室町時代。

乱れた時代ではあったが、現代にも息づく文化が花開いた時代だった。

金閣寺も銀閣寺も銀閣寺も。

↓平成24年5月ごろ撮影

↓平成24年5月ごろ撮影

足利尊氏の居所は

足利尊氏のころは、常に何等かの戦があったが、指示をだしたりするのは、私邸だったようだ。

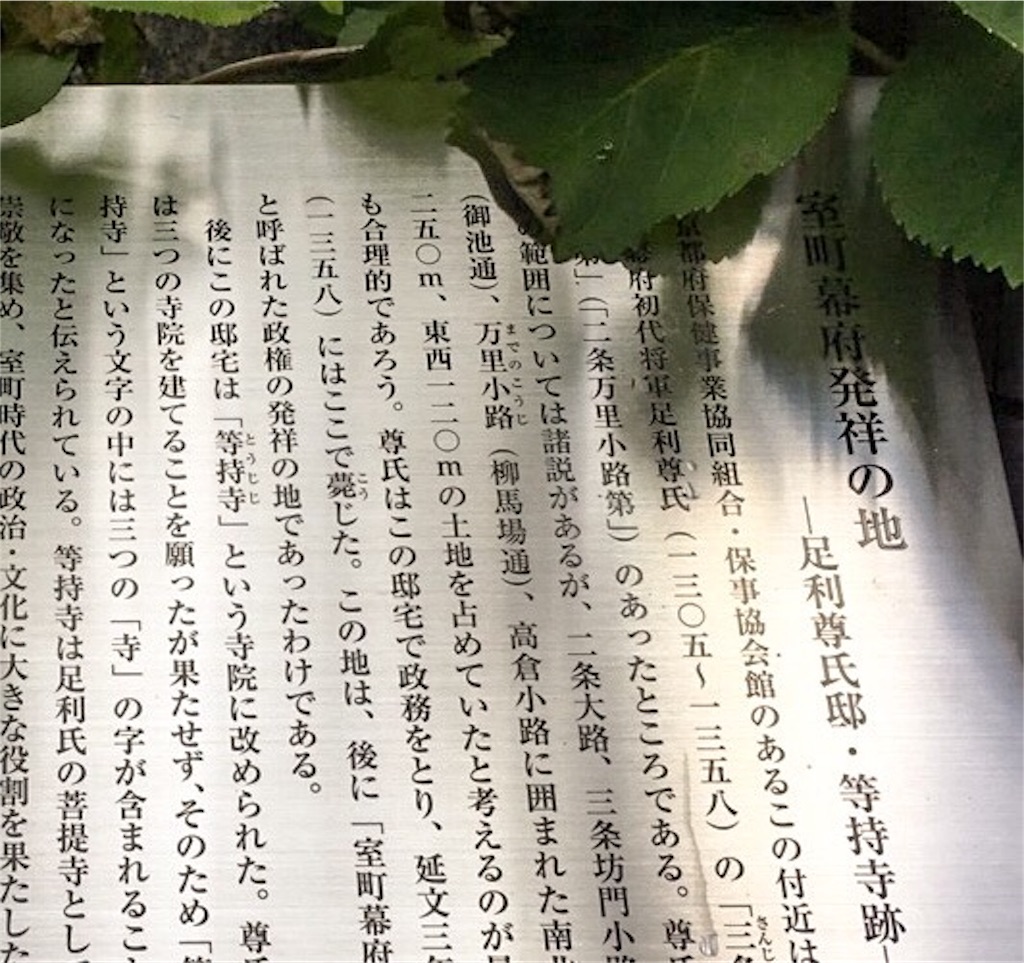

今の住所で御池高倉上るというところに「室町幕府発祥の地」の碑が建っている。

足利尊氏の京都邸跡が、室町幕府発祥の地とされている。

ここは、北は、二条通、南は御池通 東は柳場通、西は高倉通と、そこそこ広いが、室町通りには接していない。

室町通りはさらに西へ、間之町通、東洞院通、車屋町通、烏丸通、両替町通の次だ。

将軍の居所が「幕府」。転々とする将軍居所。

室町時代に室町通名前がついたのは、三代義満の頃の「花の御所」が、今出川通りより北の烏丸通と室町通挟まれたところにあった。

「花の御所」は「室町第」とも呼ばれていた。

将軍の居所が「幕府」と呼ばれることがあり、それで「室町幕府」となったのだろう。

「花の御所」に後の足利将軍たちが住んだのではなさそうだ。

・四代将軍義持は、二代将軍義詮が住んだ三条坊門第を再興してうつった。

「三条坊門第」はかつて、尊氏に政務を任された弟の直義が住んだところ。十代将軍義稙もここに住んだ。

・六代将軍義教は、室町第に。

・八代将軍義政は、烏丸第に。

義光以降「室町第」に住んだ将軍は少なそうだ。

「室町第」は応仁の乱の時、天皇の避難場所になったようだ。

(参照ウィキペディア「花の御所」「足利義持」)

足利義満の「室町第」の「室町」が時代の名称になったのは、義満のころが幕府の力が一番強かったからだろう。天皇の地位も狙っていたという話もある。

また、南北朝時代終わり、室町幕府が安定したのは義満の頃。

義満から義持の時代はこの時代でも比較的安定した時代だったようだ。

花の御所(室町第) 室町幕府の呼び名になった場所

花の御所のあたりも4年前ほどに行った。

足利将軍室町第跡の石碑があったようだが、行ったときは気が付かなかった。

↓2019年1月に行ったときに石碑の写真を撮った。散髪屋さんの前だった。

下の写真は平成26年11月3日に撮った。花御所があったあたりの室町通。

同志社大学、烏丸通側。

烏丸通向かいの同志社大学。

御所の北西の向かい角にあって、学生街の雰囲気がある街だ。

烏丸通り渡って同志社大学の北に接してあるのが、「相国寺」。

ここには、三代将軍義満が建立した100mを超える高さの塔が建っていた。

東寺のほぼ倍の高さ。

それも、今は跡形もない。