東柘植のすてん所

JR西日本関西線の柘植駅、

こんな案内があった。

興味を惹いたのは、この案内の中にこの駅を「東柘植のすてん所」と呼んでいたところの「すてん所」。

変わって呼び方だな、ドイツ語か?など思ったが、もっと単純で「ステーション」と聞いて「すてん所」と言ったのだろう。日本語では「駅」。

日本人は海外から入ってきたものを自己流に変えてしまう。

「すてん所」はその例になるかわからないが、「すてん所」と呼んでいたの思うと、そのように考えてしまう。

海外の難しい言葉も日本風の変えることで、理解しやすいものとなり。またこれが、日本人の識字率の高さに繋がっているのはでないかと言うことを、ある本で読んだことがある。

反対に英語が苦手な理由だとも言えるかもしれない。

柘植(つげ)駅

紀伊半島の東を通って、柘植駅で草津線に乗り換え。

柘植駅に着いた時に、すでに草津線の電車がホームで待機していた。関西線はこの辺りは非電化だが、草津線は電化されていた。

草津線は終点の草津駅で、JR東海道線(琵琶湖線)の新快速に乗り換えることができ、京都・大阪へと行くことができる。

利用者が多いのだろう、編成は長かった。6両ほどあった。

亀山駅から乗ってきたのは、一両編成の気動車。加茂駅まで行く。その先に奈良駅がある。

草津線に乗り換えの合間に駅を散策した。

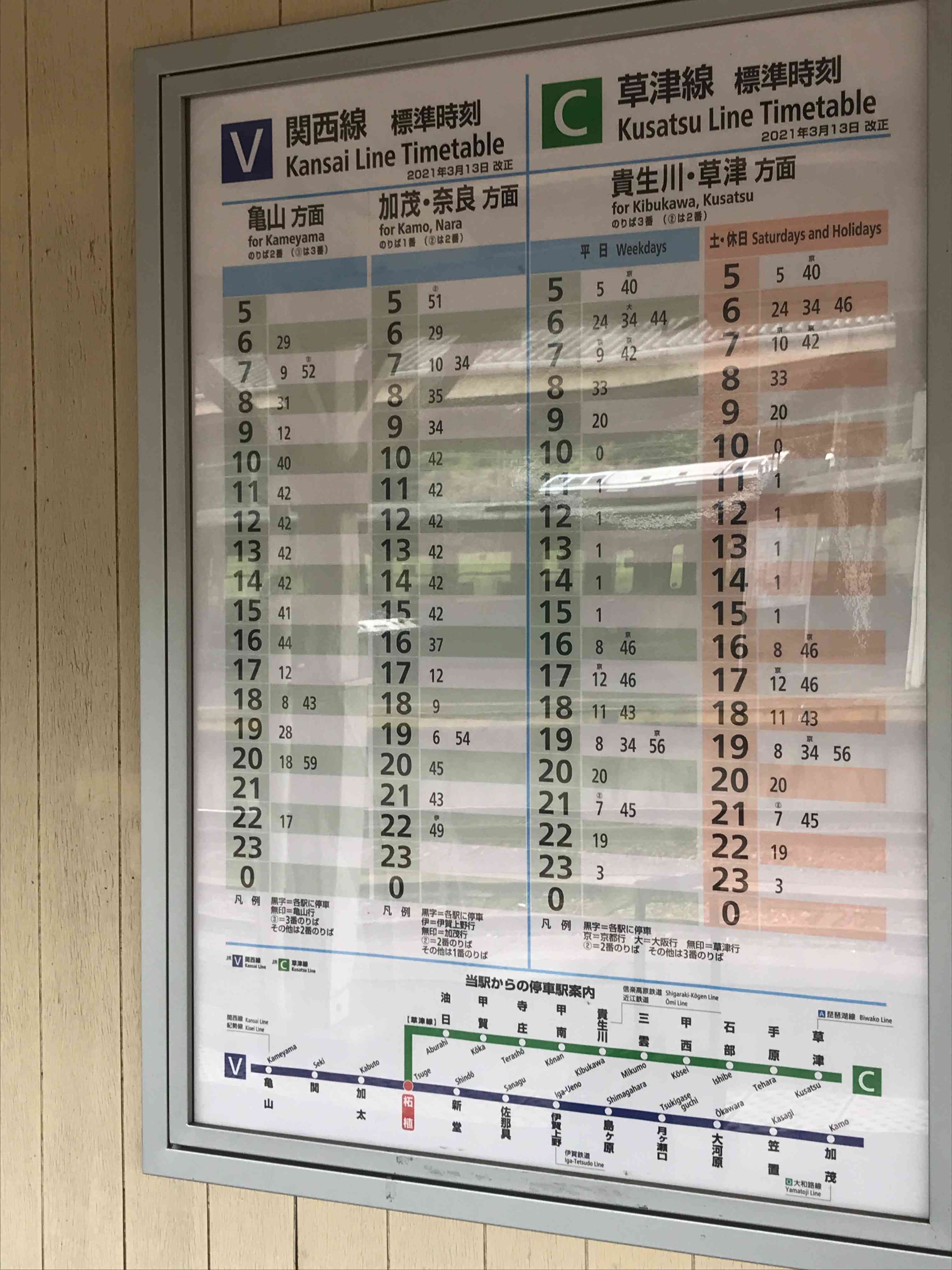

関西線も草津線も昼間は、一時間に一本程度だが、通勤時間帯になると本数は草津線の方が多いように思う。

改札窓口は、この日は無人なので、シャッターが閉まっていた。

「当駅は簡易委託駅である。早朝と夕方以降は無人(土曜日と日曜日は終日無人)」(ウィキペディア「柘植駅」)となるそうだ。行ったのは土曜日だから無人駅状態。

1日の乗降客数は400人を切っている。

しかし、大きな駅だ。長い単式ホームの一面一線と島式ホーム一面二線の合計二面に3線となっている。ホームがない線もある。駅の敷地はとても広い。

駅舎西側には、1890年(明治23年)の開業時に建てられた煉瓦積みの危険品庫(ランプ小屋)がある。駅舎は建物財産標が付いていないため建築年は不明。ホームの基礎はフランス積み煉瓦で、上屋は1890年1月と1919年(大正8年)12月付の建物財産標が付いた物が現存している。(ウィキペディア「柘植駅」より)

三重県で最初の鉄道駅、古い建物が残っている。

危険品倉庫(ランプ小屋)

こうして駅をウロウロしていると、昔はどうだったのか思ってしまう。

↓駅舎側のホーム

↓跨線橋

↓草津線ホーム

駅前

開業当時は駅前町を形成していたようだが。

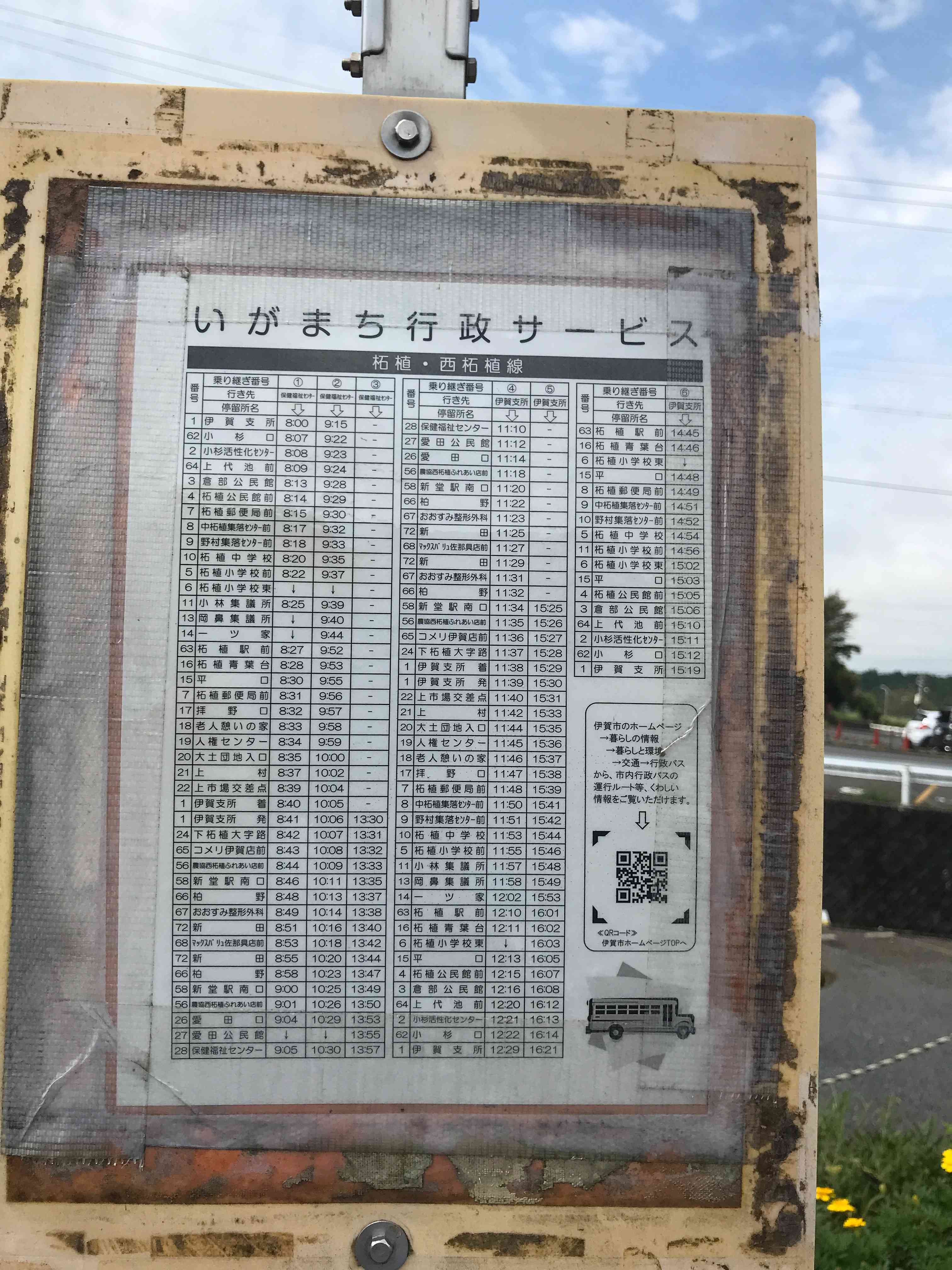

タクシー乗り場があった。バス停もあった。

駅の駐車場

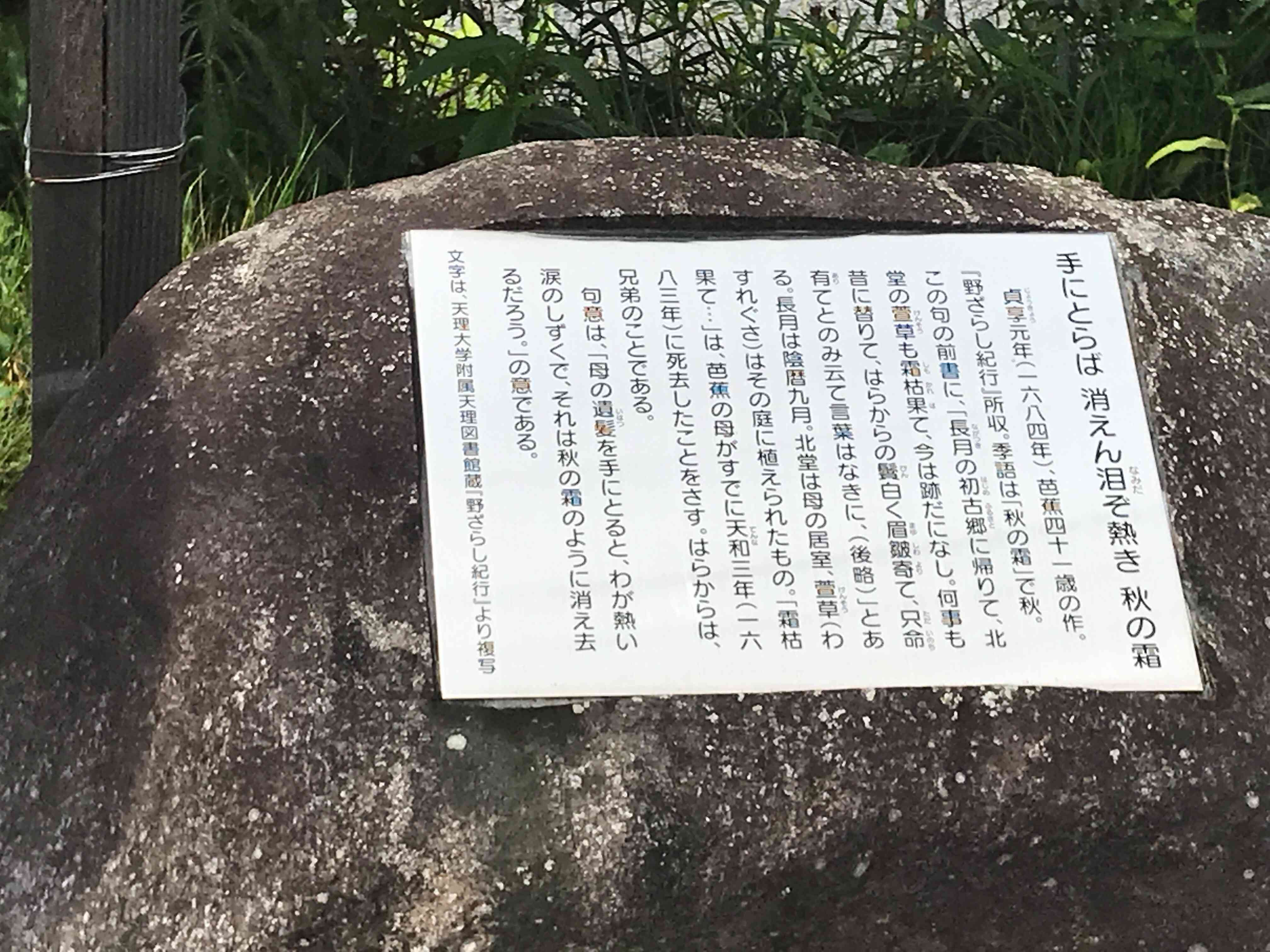

句碑?があった。

ごく普通のローカル線の駅だが、未だにむかしの面影を残すと駅だと思う。

駅は、色々な理由でカタチを変えていった。

今や鉄道会社は不動産会社化してるとも聞く。

JR大阪駅は、大きく変わった。映画館がある大型商業施設のルクアが入るビル二棟(一棟はかつて伊勢丹だった)と大丸そして専門店街のエキマルシェがある。こだけで、テナント料だけで相当収益ありそうだ。昔大阪駅は、シンプルだった。

動画 柘植駅